「音量、これで合ってる?」というお悩みを解決します。

動画は“見た目”だけでなく“聞きやすさ”で評価が変わります。

声が小さかったり、BGMや効果音が大きすぎると、視聴者はボリューム調整に疲れて途中離脱しがち。

そこで本記事では、誰でも再現できる音量の目安とかんたん調整のコツを、専門用語をなるべく減らして解説します。

この記事でわかること

- dBメーターの基本と「0dBに触れない」安全な考え方

- 声は -5〜-10 dB/BGMは声より約 -20 dB(-25〜-30 dB)/SEは -12〜-20 dB の出発点

- シーン別の整え方(OP/ED・トーク・Vlog・短尺)とやり過ぎないコツ

- 仕上げの5秒レスキュー手順と、YouTube・放送配信での注意点

今日の一本から、数字で整え、耳で仕上げる。

この手順さえ覚えれば、年齢を問わず最後まで聞きやすい動画に近づけます。

はじめに:なぜ「適切な音量」が重要か

音量がバラバラだと、視聴者は毎回ボリュームを上げ下げしなければいけません。

これはストレスになり、途中で視聴をやめる理由にもなります。

だからこそ「ちょうどいい音量」に整えることが、最後まで見てもらう近道です。

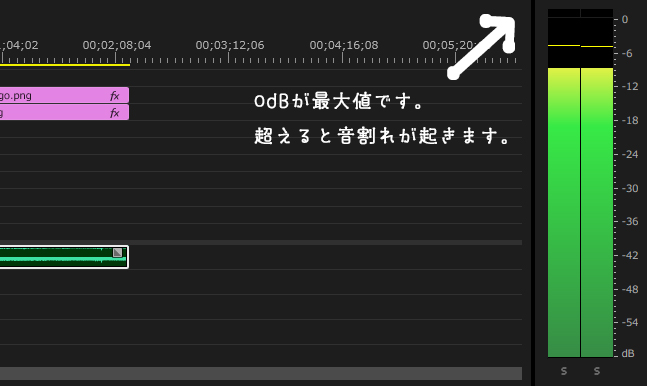

基礎知識:dBメーターの読み方(0dBは上限・クリップの目安)

編集ソフトの右側にある棒グラフ(dBメーター)は、0dBが最大値です。

ここに届く(超える)と音割れが起きます。

録音も編集も「0dBに触れない」設定が基本。

ソフトによっては**-6/-9/-12/-15**の“3刻み”目盛り表示なので、その帯を目安に見ていきましょう。

まず押さえる“基準値”

まずは下の3つを出発点にして、動画の内容に合わせて微調整しましょう。

すべてdBメーターの値です。

音声(ナレーション/トーク):-5〜-10 dBを目安に安定させる

ふつうに話す声が**-5〜-10 dBに収まるように設定します。

声は場面によって強弱が出るので、この範囲で安定していればOK。

録音時は急な笑い声や拍手でクリップしないよう、余裕を残すのが安全です。

効果音(SE):-5〜-20 dBの範囲で強弱をつける

SEは脇役です。

目立たせたい時は大きめ(-5dB付近)、環境音的に添えるなら小さめ(-20dB付近)。

作品のテンションやジャンルに合わせて幅を持って調整しましょう(ホラーなどは意図的に大きくすることも)

BGM:「-20dBルール」=声より約20dB下(-25〜-30 dBを起点に微調整)

BGMは声のじゃまをしないのが原則。

まずは声より約20dB小さく、つまり**-25〜-30 dBあたりから始めて、違和感がないよう少しずつ上下してください。

声にコンプレッサーをかけている場合は、BGMもほんの少しだけ上げるとバランスが取りやすいです。

コツ:編集が終わったら少し休んでから聞き直すと、音量の“やり過ぎ・足りない”に気づきやすくなります。

シーン別の調整ポイント

OP/ED・プロモ:印象づけ重視(BGMはやや強めでもOK)

短い導入や宣伝パートは勢いが命。

本編よりBGMを少しだけ強めにして、耳をつかみます。

-

目安:声を基準にBGMは−18〜−24 dB(本編より+3〜6 dB強め)

-

フェード:0.3〜1.0秒でサッと入れて、終わりは緩やかなフェードアウト

-

クリップ回避:ピークは0 dBに触れさせない(最終的に**−1 dBTP以内**)

※“本編は聞きやすく、OP/EDは印象的に”のコントラストをつけると効果的。

トーク・解説:声が主役(BGMは控えめ・帯域の衝突を避ける)

解説やインタビューでは、声が100%主役です。

BGMは“空気感”だけを足すイメージ。

-

目安:声 −5〜−10 dB、BGMはその約20 dB下(−25〜−30 dB)

-

帯域の工夫:BGM側を1〜4kHz(声の聞き取り帯域)で2〜4 dBだけ下げると明瞭度アップ

-

ダッキング:しゃべり始めでBGMをさらに−2〜−4 dB自動で下げると聞きやすい

-

選曲:ピアノ/アコースティック/Lo-fiなど音数の少ない曲が安全

Vlog・ドキュメント:環境音とのバランス/ループしやすいBGM選定

映像の“空気”を邪魔しないのがコツ。

環境音>BGMの順で考えます。

-

目安:BGMは**−25〜−30 dB**。環境音を見せたいカットはさらに−3〜−5 dB下げる

-

つなぎ:ループしやすい曲や30/60/90秒の切りやすい尺を選ぶと編集がラク

-

カット合わせ:ビートやコードチェンジに合わせてカットすると“気持ちいい”

-

雰囲気合わせ:

-

晴れ・日中 → アコギ/ポップ

-

夜景・雨 → Lo-fi/アンビエント

-

自然・広がり → シネマティック/ストリングス

-

驚かせる・臨場感:SEで一時的に上げる(やり過ぎ注意)

“ドン!”と感じさせたい場面はSEを一瞬だけ大きく。

ただし戻し忘れに注意。

-

目安:SEは一瞬だけ声と同程度〜やや上(±0〜+3 dB)、直後に通常レベルへ戻す

-

安全策:リミッターをうすく入れてクリップ防止

-

レイヤー:同じSEを高低2枚に分け、片方を小さめにすると太く聞こえる

ショート/リール/TikTokの音量方針:短尺はやや大きめが有効なケースも

スマホ視聴&騒がしい環境を想定し、全体をやや前のめりに。

とはいえ声>BGMの原則は維持。

-

目安:長尺より全体を+1〜+2 dB程度押し上げる

-

バランス:声とBGMの差は15〜20 dBをキープ(声が常に勝つ)

-

ダイナミクス:軽いコンプで音量差をならし、出だし1秒で聞かせる設計に

-

最終チェック:スマホの小音量でもセリフが聞き取れるかを確認

仕上げの合言葉

-

声が主役(常に最優先)

-

BGMは控えめ(シーンで前後させる)

-

SEは一瞬で効かせてすぐ戻す(驚かせて、邪魔しない)

この3点を守るだけで、どの年齢層にも聞きやすい動画に近づきます。

プラットフォーム別の注意

同じ動画でも、見る場所が変わると“ちょうどいい音量”は変わります。

視聴端末(スマホ/PC/テレビ)や再生環境(静かな室内/通勤中)によって、感じ方が大きく違うからです。

大切なのは、どこで再生しても声がはっきり聞こえ、耳に痛くないこと。

下の指針をベースに、最後は実機での聞き直しで仕上げましょう。

YouTube向け一般動画と短尺の傾向

一般動画(〜10分以上)

- 声が主役:ナレーションを軸に、BGMは控えめ。

- 聴き疲れを避ける:コンプレッサーは軽め。静かな所は静かなままに。

- 仕上げ:ピークは**-1 dBTP以内**を目安に、急なクリップを防止。

- シリーズで統一:毎回同じ基準で整えると、視聴者が音量調整しなくて済みます。

短尺(ショート/リール/TikTokに流用する縦動画)

- 環境がうるさい前提:全体を**やや前のめり(少しだけ大きめ)**に。

- 出だし1秒が勝負:最初から声を前に。BGMはサッと入れて邪魔しない。

- ダイナミクス整理:軽いコンプで音量差を詰め、小音量のスマホでも聞こえるか確認。

- でも原則は同じ:声>BGM>SEの優先順位は崩さない。

TV/配信プラットフォームは独自規格を必ず確認

テレビ放送や一部の配信サービスは、納品規格(スペックシート)が決まっています。

例)平均ラウドネス(LKFS/LUFS)の目標値、True Peakの上限、サンプリング周波数(多くは48kHz)、ビット深度、ステレオ/5.1のチャンネル構成、尺・タイムコードなど。

- 必ず仕様書を取り寄せる:プラットフォームごとに基準が違います。

- ラウドネスメーターで計測:提出前に平均ラウドネスとTrue Peakを確認。

- ステム書き出し(VO/BGM/SE別)を求められる場合も。保存運用しておくと修正が早い。

- QCチェック表を作る:ノイズ、クリック音、無音区間、左右バランスなどを最終確認。

仕上げのチェック(コピペOK)

- スマホの小音量でも声が聞こえる

- イヤホン/PCスピーカー/テレビで再生テスト済み

- ピーク**-1 dBTP以内**、不意なクリップなし

- シリーズ内で音量基準が揃っている

- (放送・配信)仕様書のラウドネス/ピーク/形式に合致

どの媒体でも、“声が明瞭・耳にやさしい”が正解です。基準を決めて運用すれば、公開のたびに迷いません。

よくある失敗と対処

声が小さい・BGMが大きい/帯域の衝突

症状:セリフが聞き取りづらい、内容が入ってこない。

原因:声よりBGMが大きい/声とBGMの“同じ帯域(1〜4kHz)”がぶつかっている。

◆対処法

-

基準に戻す:声 -5〜-10 dB、BGMは声より約-20 dB(-25〜-30 dB)。

-

ダッキング:話し始めでBGMを**-2〜-4 dB**自動で下げる(サイドチェイン可)。

-

帯域を分ける:

-

BGMの1〜4kHzを-2〜-4 dB下げる(声の明瞭帯)。

-

声は80〜120Hzを軽くカットしてモコつきを取る。

-

-

選曲で解決:音数が少ないピアノ/アコギ/Lo-fiを選ぶ。どうしてもぶつかる曲は“別の曲に変える”のが最短。

チェック:スマホの小音量で、字幕なしでも内容が追えるか。

クリップ・歪み/聴覚疲労

症状:音がザラつく・割れる/長く聞くと疲れる。

原因:0dB付近でのクリップ、圧縮し過ぎ、高域出し過ぎ。

◆対処法

-

ピーク管理:マスターの上限を**-1 dBTP以内。クリップが出たらトラックゲインを下げる**(EQやコンプ後に再確認)。

-

コンプを軽く:ゲインリダクションは3〜6 dB程度、アタック10–30ms/リリース80–150msを目安に“息”を残す。

-

高域の刺さりを緩和:6〜10kHzを-1〜-3 dB、2〜4kHzを-1〜-2 dBで耳当たりを穏やかに。

-

録音時の余裕:入力は**-12 dB前後**を中心に、急な笑い声でも天井に当てない。

-

耳を休ませる:長時間作業は50分作業→10分休憩。別のスピーカー/イヤホンでも聴き直す。

チェック:波形の“天井が潰れていないか”、ピークメーターが0dBを越えていないか。

SEがうるさい・場面に合わない

症状:びっくりするだけで情報が入らない/映像の雰囲気とズレる。

原因:音量が過剰、鳴らす回数が多い、選んだ音がシーン不一致。

◆対処法

-

音量の考え方:普段のSEは**-12〜-20 dBを目安。強調したい一瞬だけ声と同程度〜+3 dB**まで可(すぐ戻す)。

-

長さを短く:必要な頭だけ残して余計な尾をカット。

-

帯域の整理:SEに**高域・低域を少し削る(例:100Hz以下をカット)**と混ざりやすい。

-

回数を減らす:1カットに多くても1〜2発。鳴らしすぎは逆効果。

-

選び直す勇気:コミカル/シリアスなど作品トーンに合う音色へ差し替える。

チェック:SEをミュート→オンで比較し、「情報が増えたか? ただうるさくなっただけか?」を判断。

5秒で直すレスキュー手順

- マスターのピークが-1 dBTP以内か確認。

- 声を-5〜-10 dBに安定、BGMは-25〜-30 dBへ。

- BGMの1〜4kHzを-2〜-4 dB、必要ならダッキング-2〜-4 dB。

- SEは通常-12〜-20 dB、強調は瞬間だけ上げてすぐ戻す。

- スマホ小音量で聞き直し——セリフが取れれば合格。

この流れをテンプレ化すれば、どの年齢層にも聞きやすく疲れにくい音量バランスに整えられます。

まとめ:数字で整え、耳で仕上げる

動画の聞きやすさは「勘」ではなく基準+確認で決まります。

まずは“土台”をそろえる——声は -5〜-10 dB/BGMは声より約 -20 dB(-25〜-30 dB)/SEは -12〜-20 dB、そしてピークは -1 dBTP以内。この4点だけで、視聴体験は大きく安定します。

仕上げの手順はシンプルです。

-

基準に合わせる:声・BGM・SEを上記レンジに。

-

シーン別に微調整:OP/EDは少しだけ派手に、トークは声最優先、Vlogは環境音>BGM、強調SEは“一瞬だけ”。

-

実機チェック:スマホ小音量/PCスピーカー/テレビで再生し、声が常に勝つかを確認。必要なら**ダッキング(-2〜-4 dB)や帯域の整理(BGMの1〜4kHzを控えめ)**で最終調整。

-

プラットフォーム規格を確認:YouTubeは統一感重視、放送・配信は仕様書のラウドネス/True Peak/形式に必ず合わせる。

覚えておく合言葉は、「声が主役・BGMは控えめ・SEは一瞬」。

このルールと数値をテンプレ化して運用すれば、どの年齢層にも聞きやすく、疲れにくく、最後まで見てもらえる音量バランスが手に入ります。

今日の一本から、さっそく適用してみましょう。